Ein konkreter Hinweis betraf die

Brauerei in dem kleinen Stadtteil Ponarth im Süden der Stadt. Danach

sollten die Kisten mit dem Bernsteinzimmer in den mehrgeschossigen

Kelleretagen der Brauerei untergebracht worden sein. Doch in Ponarth

gab es zwei Brauereien:

Die Actien-Gesellschaft Brauerei

Ponarth in der Tuchmacherstraße 20-22 und die Actien-Brauerei

Schönbusch, Schönbuscher Straße 1-5.

Einer Mitteilung in der englischen

Zeitung "The Sunday Times" vom 24. August 1969 zufolge sollte

es sich um die Brauerei Schönbusch handeln. Der ehemalige Direktor,

ein gewisser Franz Pohlenz, soll dieses Geheimnis seinem Neffen

hinterlassen haben, der es dem englischen Korrespondenten mitteilte.

Die Schönbusch-Brauerei lag westlich

der Eisenbahnlinie Königsberg-Berlin und hatte ein direktes

Anschlußgleis an diese Strecke, was sie als Lager und als

Umschlagplatz für Güter geeignet machte. Der Leser eines von uns

veröffentlichten Berichtes über den Stand der Suche nach dem

Bernsteinzimmer teilte mit, er habe in Ponarth gewohnt und 1945 als

Zwölfjähriger Vergrabungen in der Nähe einer Brauerei beobachtet.

Zu Ponarth hatten wir bereits viele

Recherchen unternommen und so fiel es nicht schwer, die Rolle der

Brauerei Schönbusch aufzuklären. Ihre Keller und Lagerräume waren

1944 zur Einlagerung der riesigen Materialmengen herangezogen worden,

die aus den okkupierten Gebieten der UdSSR verschleppt wurden.

Das Lager der Schönbusch-Brauerei

gehörte zu einem Sonderauftrag des Reichsministers für die besetzten

Ostgebiete und stand unter der Leitung eines Oberregierungsrates

Bartling. Da es sich hier um einen Sonderauftrag des Ostministeriums

handelte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einlagerung des

Bernsteinzimmers in der Schönbusch-Brauerei auszuschließen. Hierfür

waren die tiefgreifenden persönlichen Differenzen zwischen

Ostminister Rosenberg und Reichskommissar Koch bestimmend. Bei den

beobachteten Vergrabungen hatte es sich um Schreibmaschinen

gehandelt, die natürlich nur noch schrottreif aufgefunden wurden.

Noch etwas spricht gegen die Version

einer Einlagerung im Ortsteil Ponarth. und das ist der Frontverlauf.

wie er in den Monaten Januar bis April 1945 bestand. In diesem

Zeitraum waren die sowjetischen Truppen gerade südlich von Königsberg

stets der Stadt am nächsten, und die faschistische Führung mußte zu

jeder Zeit mit einer erheblichen Verstärkung der Kräfte der

Sowjetarmee in diesem Abschnitt rechnen, sobald die deutschen Truppen

im Heilsberger Kessel (bei Lidzbark Warminski) südwestlich Königsberg

zerschlagen wären.

Aber nach Ponarth führte noch eine

andere Spur des Bernsteinzimmers. Im Februar 1967 berichtete die

polnische "Dzennik Ljudowy" über das Gespräch eines ihrer

Korrespondenten im Gefängnis mit Erich Koch. Darin habe Koch

angegeben, daß sich das Bernsteinzimmer in Kaliningrad im Bunker

unter der alten polnischen römisch-katholischen Kirche von Ponarth"

befinde. Dieser Bunker sei dann dem Erdboden gleichgemacht worden.

Außerdem wären darauf Bomben zur Explosion gebracht worden, um alle

Spuren zu vernichten.

Nun, an dieser Meldung stimmten gleich

mehrere Dinge nicht. Erstens war die Kirche in Ponarth evangelisch,

und zweitens war sie 1945 weder gesprengt noch bombardiert worden.

Sie blieb bis 1948 die evangelische Zentralkirche der bis dahin noch

in der Stadt und Umgebung verbliebenen Reste der deutschen

Bevölkerung. Dies bekundete kein Geringerer als der damalige Pfarrer

der Kirche. Mit der alten polnischen römisch-katholischen Kirche"

konnte dagegen nur die Steindammer Kirche im Zentrum der Stadt

gemeint sein. Auf sie traf das zu, was Koch hinsichtlich ihrer

Zerstörung dem Reporter der Zeitung berichtet hatte. Zeugen, die in

der Umgebung der Kirche wohnhaft gewesen waren, berichteten ebenfalls

von ihrer Zerstörung. Danach wurde die Kirche am Steindamm in den

ersten Apriltagen 1945 nicht durch Bomben oder Artilleriebeschuß,

sondern durch eine nicht erklärbare gewaltige Explosion dem Erdboden

gleichgemacht.

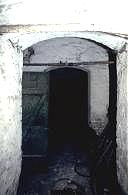

Schon sehr früh führten diese

letztgenannten Zeugenaussagen zu einer Überprüfung. In einem Gewölbe

der Ruine wurden tatsächlich eine Marmostatue, Gott Amor darstellend,

und ein stilvoller Sessel unter den Trümmern aufgefunden. An der

Rückseite des Sessels und am Sockel der Statue befanden sich

Metallschilder, auf denen jeweils eine Nummer und in kyrillischer

Schrift die Worte "Puschkin-Museum" entziffert werden konnten.

Offenbar hatte es sich bei dem Bunker am Steindamm, auf den Dr. Rohde

Professor Barsow bei einem gemeinsamen Fußweg hingewiesen hatte, um

eine Anlage gehandelt, die unter und unmittelbar neben der

Steindammer Kirche angelegt und als Depot genutzt war.

Solange das Geheimnis des

Bernsteinzimmers nicht völlig überzeugend gelüftet ist, wird auch

weiterhin allen ernstzunehmenden Hinweisen auf verdächtige Aktionen

der Faschisten in den letzten Wochen und Monaten ihrer Herrschaft in

Königsberg durch die zuständigen Organe Kaliningrads gründlich

nachgegangen werden.

So manches wertvolle, meist jedoch

beschädigte Kunstwerk aus Museen der Sowjetunion wurde bei dieser

jahrelangen Suche gefunden, doch vom Bernsteinzimmer ergab sich keine

neue Spur.